7穴道3習慣,中醫師讓你遠離糖尿病

認識糖尿病

在正常的生理狀態下,攝取進入人體的碳水化合物會被分解成葡萄糖而進入血液中,稱為血糖,當血糖上升,會刺激胰臟分泌胰島素,幫助血液中的葡萄糖進入細胞,提供細胞所需的能量。一旦分泌的胰島素不足或人體無法有效的利用胰島素,導致血糖過高而超過腎臟負荷時,就會使得血液中的葡萄糖由尿液中排出,因而稱之為糖尿病。

糖尿病類型

糖尿病在分類主要分為:

第一型糖尿病

胰臟ß細胞受到破壞,造成胰島素絕對缺乏。 約占成人糖尿病患者的5~10%。

第二型糖尿病

胰島素相對缺乏,合併身體細胞對胰島素產生阻抗。 約占成人糖尿病患者90 %以上。

糖尿病的診斷

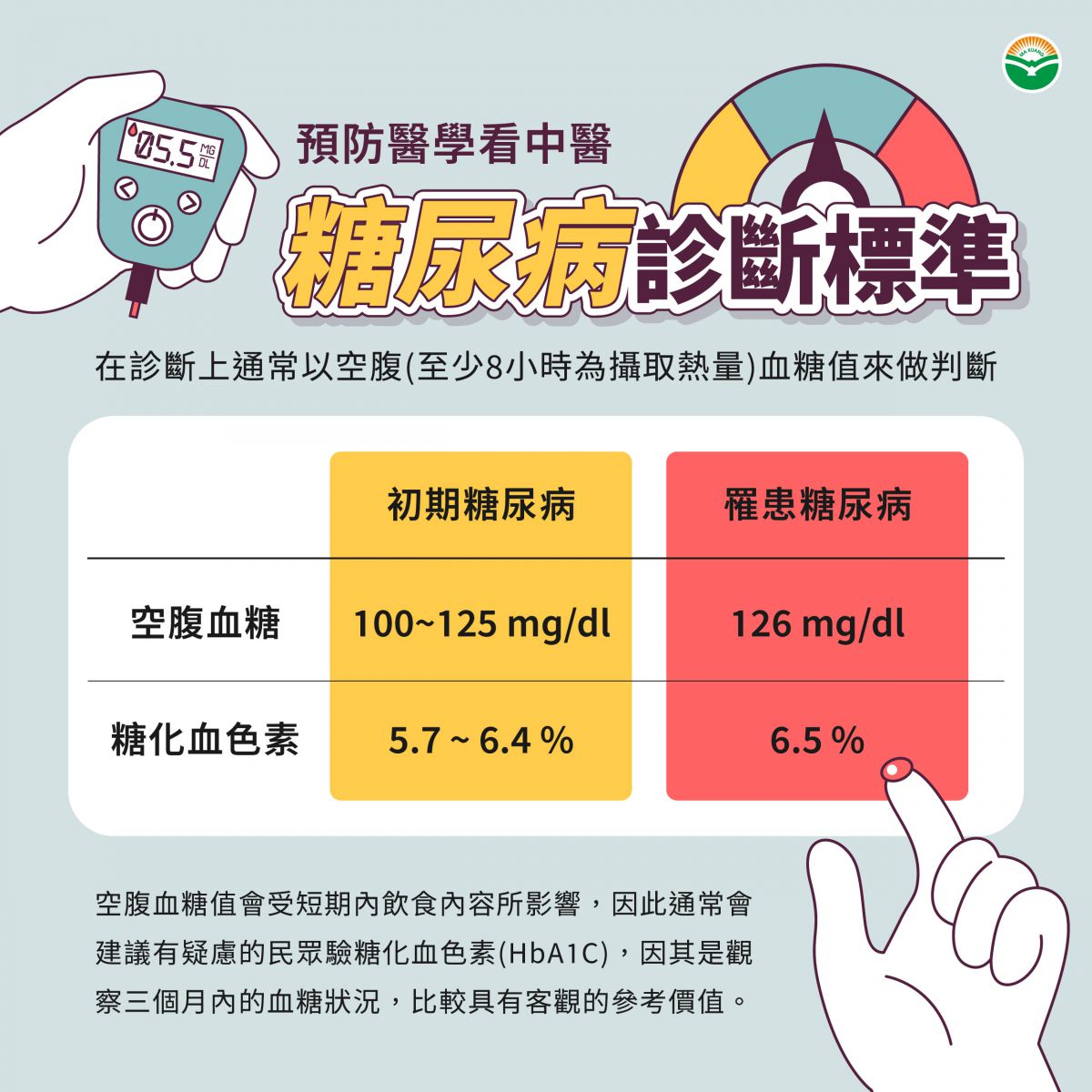

糖尿病在診斷上通常是以空腹(至少8小時為攝取熱量)血糖值來做判斷。

若空腹血糖介於100~125 mg/dl是屬於糖尿病前期,當空腹血糖值超過126 mg/dl為判斷罹患糖尿病,然而空腹血糖值會受短期內飲食內容所影響,因此通常會建議有疑慮的民眾驗糖化血色素(HbA1C),因為糖化血色素是觀察三個月內的血糖狀況,比較具有客觀的參考價值,當糖化血色素數值介於5.7 ~ 6.4 %,則判斷為糖尿病前期,當糖化血色素數值超過6.5 %,則判定為罹患糖尿病。

| 糖尿病初期 | 罹患糖尿病 | |

| 空腹血糖 | 100~125 mg/dl | 126 mg/dl |

| 糖化血色素 | 5.7 ~ 6.4 % | 6.5 % |

糖尿病的典型症狀有尿多、喝多、吃多而體重仍然減輕;然而這些症狀通常是在血糖短時間內急速上升或長時間控制不佳時才容易被發現,通常糖尿病患者都沒有明顯的症狀,大多數都是在常規的健康檢查中發現。

除了吃多、喝多、尿多以外,由於糖尿病患者血液中的葡萄糖無法被妥善的利用,造成人體猶如缺乏能量一般容易疲倦,而且血液中的葡萄糖濃度過高,使得人體的神經、血管就像浸泡在高濃度的糖水中,容易因此變性而受到破壞。

當神經發生病變,患者會有手腳麻痺、夜間小腿易抽筋,甚至因此引發神經發炎而有劇烈的疼痛感;當血管發生病變,會使得末梢血液循環不良,若有傷口則不易癒合;血管病變發生在腎臟,會使腎功能下降,造成慢性腎衰竭;在腦部或心臟的血管病變,則會引發中風或心肌梗塞等心血管疾病;其他如視力減退、皮膚搔癢等,也都是高血糖所引發的併發症。

糖尿病患者的照護

飲食上—

建議採用地中海飲食—大量蔬菜、適量水果、全穀類、堅果和富含Omega-3脂肪酸的魚類及油脂,並增加單元不飽和脂肪酸的攝取;限制含糖飲料的攝取。

運動習慣—

依據2023年美國糖尿病學會標準化醫療照護指引的建議,每周累積中等強度運動達150分鐘或高強度運動75分鐘,運動時間最好分散在3天以上,不要連續2天以上沒有運動;此外,運動應多項目、複合式,比如健走配合深蹲,或瑜珈配合負重訓練,傳統武術中的太極拳或八段錦,結合了肌力、柔軟度及平衡感的訓練,也是不錯的選擇。

日常生活起居—

應注意避免久坐,每坐30分鐘就應起身慢走或伸展;以及追求良好的睡眠品質,熬夜或失眠對血糖的控制有不好的影響,每天睡眠時間介於6~8小時,比較能維持血糖的穩定。

穴位按摩,緩解症狀,穩定血糖—

平時可以按壓「魚際穴」,來緩解糖尿病易口渴的症狀;按壓「內庭穴」,來抑制食慾,控制糖尿病的多食症狀。

另外,有研究發現,按壓或熱敷手部的「合谷穴」、「曲池穴」,足部的「足三里穴」、「三陰交穴」,可以刺激胰臟ß細胞分泌胰島素,而達到降血糖的作用。

一旦發現罹患糖尿病,應積極就醫,學習糖尿病的照護,將糖化血色素控制在合理範圍內,不僅可以避免發生糖尿病的諸多併發症,甚至還能重拾健康人生,不讓藥物主導我們人生的下半場。